|

——“大红袍”画家杜宝才先生绘画艺术浅析

吴冠中先生致力于油画民族化、中国画现代化的道路,创造性地将西方油画的形式美与中国画传统审美中的意境美融为一体,是继齐白石、张大千之后,享誉国内外的一代绘画大师。而杜宝才先生在油画民族化、中国画现代化的探索之路上,披荆斩棘,勇往无前,走的更远,走的更踏实,攀上新的高峰。

震撼,困惑,似有所悟,恍然大悟,意犹未尽——观看杜宝才的画作,如同观看一部好莱坞大片,跌宕起伏,惊险刺激,直呼过瘾。

三十年默默耕耘,三十年艰苦探索,每天绘画十六七个小时,杜宝才先生走出了一条以中国画的技法和意境统领,表现形式为西方油画的杜氏绘画之路,并逐渐为国内国际主流画坛接纳和认可。

杜宝才嗜画如命,如痴如醉。虽说半路出家,但他在绘画上投入的时间和精力非常人所比。幼时喜欢涂鸦,但为生活所迫,杜宝才只好忍痛割爱,和父母一起挑起一家8口人的生活重担。人到中年,经济宽裕些,杜宝才又悄悄拾起画笔。在罗庄,在临沂,书画圈的朋友们都知道杜老板喜欢和书画家来往。他当初只是画着玩,大家也没把他当画家看,只是喜欢他的坦诚,慷慨。十几年过去,杜宝才的梅花和小虾画得有模有样了。不料2009年一场巨变,彻底打乱杜宝才的生活节奏,他只好背井离乡,远走京城。

十年磨一剑。北京十年,杜宝才闭门谢客,潜心作画。大苦大难之后,他的画风大变。进京前,他的画潇洒飘逸,精巧唯美,尤其是他画的虾,活灵活现,可与齐白石媲美。进京后,他目光转向西方哲学和绘画。人生的惊天巨变,压得他喘不过气来,急需释放。他又拿起画笔,胡涂乱抹,还时不时画了撕,撕了画,有时直接把画笔折断。好在,那段艰难岁月,他挺过来了。难能可贵的是,他在这十年期间,忍辱负重,卧薪尝胆,心无旁骛,潜心学画,由一名绘画票友,成长为一名职业画家。

杜宝才真正开始绘画时间并不长,他常常拿齐白石的经历激励自己。起步晚,他就披星戴月,夜以继日,一天画十六七个小时。杜宝才极具绘画天赋,加上他勤奋好学,五六年时间他就在画坛崭露头角。人生的磨难,又丰富了他的画作。他的画,包罗万象,但始终充满人文关怀和积极向上的光辉。庞大繁杂的画面,犹如千军万马在驰骋,但由于指挥得当,进退有度,杂而不乱。看似画家信手拈来,随意涂抹,实则胸有成竹,匠心独具。

杜宝才的画气势磅礴,美不胜收。他起笔落墨,大手笔,大格局,大家风范。一个“大”字,浓缩涵盖了杜宝才绘画的主要特点。这个“大”,一是大胆,二是博大,三是大成。杜宝才潜心研磨绘画艺术,从中外名画中汲取精华;遍访名师,虚心求教:走遍名山大川,获取创作灵感。他心无杂念,心怀虔诚,一心求画。“三十功名尘与土,八千里路云和月”,杜宝才观摩研究了十多万幅中外名家画作,写生脚步遍及大江南北。时光荏苒,杜宝才的绘画水平突飞猛进。但他不满足,他不甘心做一个“著名”画家。他求异求变。因为是半路出家,因为不是学院派,他少了条条框框的束缚和羁绊。又因为他只是把绘画看做兴趣和爱好,少了功利性,他画画随心所欲,天马行空。无论是内容,还是绘画题材,杜宝才都大大突破了传统中外画家的领域和禁忌。兴之所至,挥毫泼墨,一气呵成,天衣无缝,巧夺天工。

杜宝才的画大开大合,构图不拘一格,色彩运用变幻莫测。现场看他作画,惊心动魄,惊险刺激。只见他手持一支烟,一脸严肃,缓缓走来。走近画案后,慢慢绕行。一支烟抽尽,他突然神采飞扬,手挥画笔,龙飞凤舞。杜宝才酷爱武术,受过名师指点,下过苦功夫,至今一人可以力抵三四人。杜宝才是在挥毫泼墨,也是在武术表演。这情景似曾相识!当年诗圣杜甫以神来之笔,描绘了公孙大娘舞剑器时青山低头、风云变色、矫如龙祥、光曜九日的逼人气势。据说当年草圣张旭,就是因为观看了公孙大娘的剑器之舞,因而茅塞顿开,成就了笔走龙蛇的绝世书法。我们看杜宝才绘画,也有异曲同工之妙。但是,他与众不同的绘画架势和色彩运用,还是让观者情不自禁捏一把汗。担心是多余的,他的画慢慢变得优美和谐,赏心悦目。大家还没回过神来,他已经放下画笔,悠然点上一支烟,美美吸起来。

杜宝才的画不拘一格,有感而发,把实物的形象和意象天衣无缝地呈现在画面上。观者不由自主地神游画中,不再拘泥于国画油画,忽略神似和形似的纠结。杜宝才绘画时心无杂念,任由画笔纵横腾挪,不讲流派,忘了技法,就是画,画,画。有时半小时,有时一二小时,有时四五小时,如痴如醉,物我两忘。这时候,谁要是搅了他的兴致,就是天王老子,他也跟你急。这时,平时温文尔雅、和蔼可亲、平易近人的忠厚长者不见了,大家面前分明是一头发怒的雄狮!

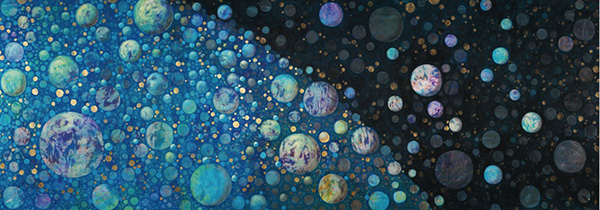

杜宝才的画包罗万象,大到宇宙天体,小到细胞和原子,只要被他灵感波及的万物,统统入画,都成了和谐完美画面的有机组成部分。出人意料,又在意料之中。有时看似荒诞不经,细细一品,又在情理之中,并且妙不可言。《寒冬》、《静雅》、《墨魂》、《晚霞》、《复苏》》、《生命》、《超越时空》等作品,无不是气象宏伟,美轮美奂。杜宝才汲取天地灵气,中西合璧,古今贯通,遂成一代大师。他的画,初看无不以为是油画,细细端详,其用纸,其绘画颜料,其基本技法,无不源于国画,尤其是意境,更是国画!五千年中华文明的博大精深,在杜宝才的画作中任意驰骋,恣意流淌。

杜宝才画梅花,如《清香图》、《古树逢春梅花开》、《满天风雪汇金银》,古树老藤,铁筋铜骨,千万朵花儿竞相怒放,尽显生命的顽强和绚烂。画海底世界,如《海底世界之一》、《海底世界之九》、《海底世界之十》,画家奇思妙想,变幻莫测,童话和神话交织,科学和传说融合,如同引导观者遨游《海底两万里》。画花草树木,如《生机》、《晚秋》、《初春》、《生命》,密密麻麻,生机勃勃,摄人心魄。画星空,如《超越时空》、《闪电》、《怪云》,广袤无垠,神秘莫测,观者和画家一起神思飞扬,上九天揽月,下五洋捉鳖。画人物,如《南极》、《阿罗汉》、《癞头和尚和跛足道人》,人物已经物化,幻化为宇宙一个个神秘符号,耐人寻味,发人深思。画意象,如《挣扎》、《万变》、《网罗》,想象奇特,张力巨大,惊心动魄,极具视觉冲击力。

杜宝才的画浓彩重抹,线条飞舞,意象万千。墨与色交汇,色与光映衬,现实与梦境叠加,行象与意象穿插。所造之像,似乎常见,又非所见,若言未见,又似曾相识。一切皆像由心生,在具象、意象、抽象中腾挪,在冷暖色调和光怪陆离中变换,在宏观和微观间跳跃,在天上人间飞舞,在狂欢和冷峻中切换,营造一个令观者在画作前全身心投入,欲罢不能的全身心立体体验。初看混混沌沌,杂乱无章,如几万溃兵,四处乱窜;再看,乱花渐入迷人眼中似乎曲径通幽,别有洞天;最后,犹如醍醐灌顶,豁然开朗。观者有疑虑,有困惑,有探究寻觅迷宫出口的冲动和好奇。于是大家八仙过海各显神通,无不脑洞大开,奇谈怪论叠出。结果同一幅画,一千个人有一千种解读。大家兴趣盎然,众说纷纭,阐述自己的独到见解,甚至争得面红耳赤。——这就是画家的魅力和成功。

古为今用,中西合璧,才有可能成为一代艺术大师。杜宝才的绘画,不仅汲取了中国国画的一切优良传统,也借鉴了西方哲学和油画的精华。他引入了毕加索的立体主义结构形式,探索把中国画的“线”与油画的“面”进行了有机融合。吴冠中先生想把中国山水的精神面貌带到欧洲的风景油画之中,想以中国的绘画体系来改造西方的绘画体系,他为油画赋予了中国画的诗意的灵魂。杜宝才从国画素材入手,在他的国画作品中注入抽象主义元素。杜宝才的抽象,是将中国传统绘画的点、线、墨、色剥离出来,统一于形式美和意境美之中,它既区别于徐悲鸿倡导的学院写实派,又不同于西方抽象派,比中国传统写意派更具现代感和形式感,是具有中国民族特色的现代艺术画。

民族性是杜宝才美术作品的根基和灵魂。杜宝才继承了张大千、徐悲鸿、吴冠中等前辈艺术大师借鉴西方油画艺术现代性的积极因素,又深深扎根在中华文明的沃土中。溯源《诗经》和《周易》,研读诸子百家典籍,陶冶唐诗宋词,远学吴道子阎立本,近学石涛和八大山人,让艺术之树根深叶茂。杜宝才将现实生活美与自然美的元素抽离出来,进行艺术化的处理,构成极具视觉张力的抽象美,并用民族化的语言呈现出来。他的作品《南极》,和梵高的《加歇医生》,表现手法似乎差别不大,但这幅画,画的是南极仙翁,深深打上了中国画烙印:画家用国画大写意和工笔相结合,突出了仙翁花岗岩般坚硬、硕大的头颅;花白的胡须中有两根长须随风飘舞,像一对前伸的触角;长寿眉像前伸的房屋遮雨檐 ,中国传统寿星形象栩栩如生展现出来;几根竖起的手指,好像单掌立起,口诵“阿弥陀佛”……这幅画背景和外在形象,像西方油画,骨子里却是东方元素和中国灵魂。在杜宝才的每一幅现代画里,你都能找到民族特性和中华印记。

尊师重道,见贤思齐。杜宝才虚心好学,广交良师益友。在中国美术家协会理事张清智先生引荐下,杜宝才携百余幅画作照片拜访吴老。他们相见恨晚,惺惺相惜。吴老充分肯定了杜宝才的艺术探索和辉煌成就,高兴地说:“予从艺数年,艰难竭蹶,穷其一生推之形式美耶,形式美者,抽象美为首也!”“然则。可抽象美者,吾见俱多,而达到此意境者,唯此也。”“吾曾预知未来之大家,乃民间也。”吴老亦同时应允,为杜宝才画册作序,可惜的是他们没来得及一起进一步探讨切磋,吴老就去世了。时至今日,提及此事,杜宝才遗憾之情溢于言表。吴冠中,张清智,王阔海,范迪安,邵大箴……杜宝才和这几位美术界的大师级人物亦师亦友。

学无止境,艺海无涯。几十年画坛耕耘,杜宝才声名鹊起,作品艺术品味和收藏价值已成国内外翘楚,尤其是其作品入选,为在美术界享有崇高地位和声望的大师级人物量身定做的、中国近现代名家画集“大红袍”,更是奠定了他在当今画坛和美术史上的地位,但他没有沾沾自喜。他知道,吴冠中巨幅油画作品《周庄》在保利香港2016年春拍“中国及亚洲现当代艺术”专场上以2.36亿港元高价成交,他的作品一幅现在只卖几十万上百万,这就是差距。他说,他看重的不是钱,而是艺术价值。他有一个想法,建一个自己的美术馆,百年后,把美术馆和里面作品无偿捐献给国家。这话,像观看他的作品时的震撼与感动——于无声处听惊雷。

(《书法报》临沂站副站长、《大家有约》网主编王昕)

(责任编辑:文正) |