当今社会,环境变迁,文化多元,书坛也表现出前所未有的繁荣。这种繁荣一方面表现在书法队伍的壮大与整体创作水平的提升;另一方面,各级书协及民间社团展(赛)频繁、各种专业书刊出版亦大量增长等。然而,在这种繁荣的背后,急功近利与浮躁风气也正在书坛蔓延。一味追求展厅效果的形式设计,不仅大大影响了书法的传统书写性,也使作品丧失了人文情怀与精神魅力。由此,一个愈发繁荣的时代是愈需要冷静思考的时代,智者总是避开浮华而默默静守,不随波、不逐流,坚定走自己的艺术之路。也往往正是这些静守者,真正肩挑着时代的重任。朱崇昌先生便是当代著名书家中一位值得尊敬的静守者。

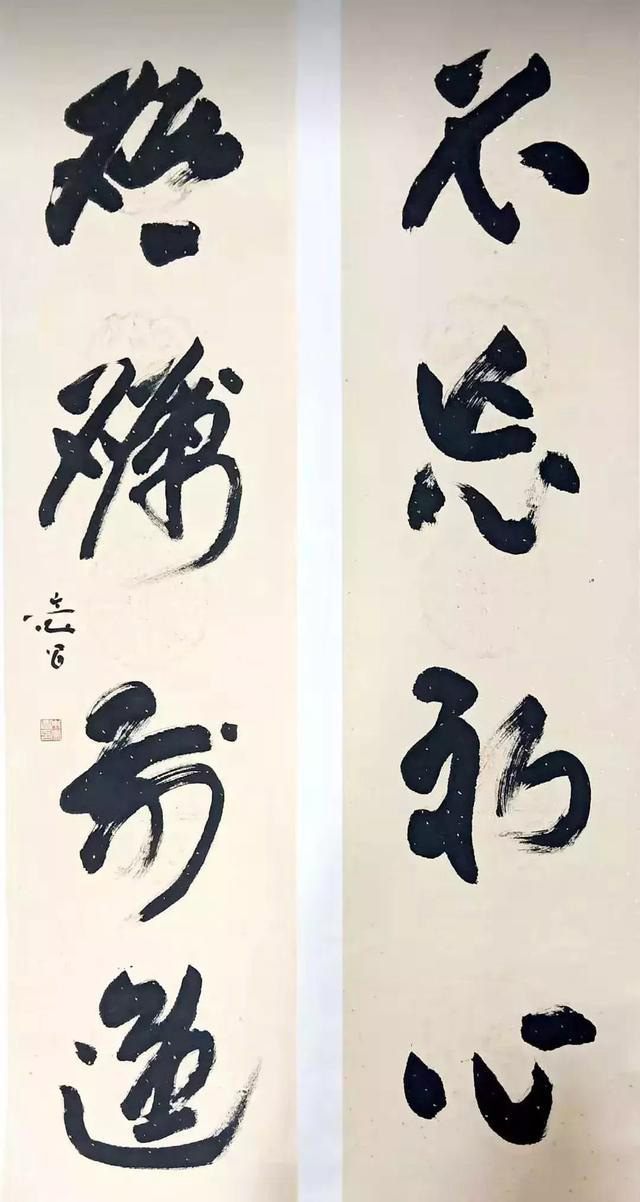

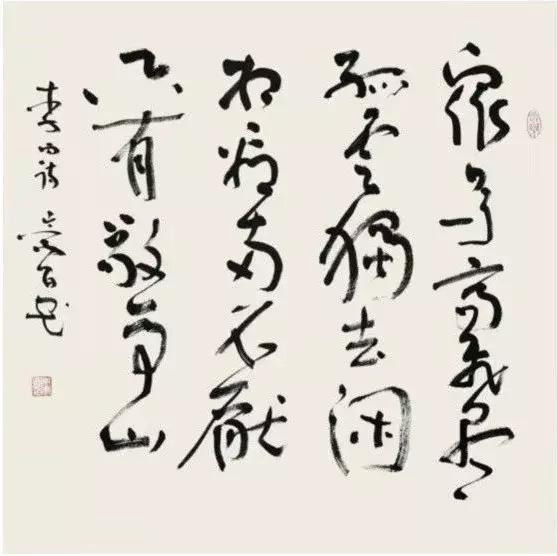

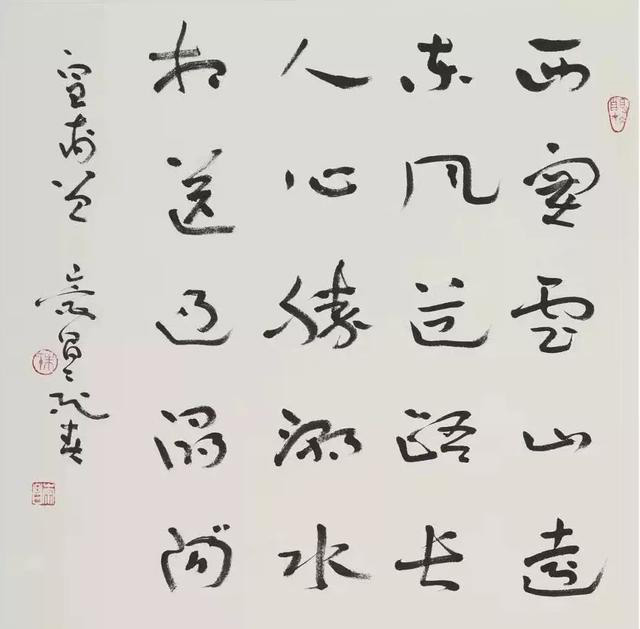

朱崇昌先生热衷于从事的书法教育事业。早在上世纪八十年代,就主动请缨,开设书法课,组建书法协会,营造书法学习氛围,把学校办成了全省闻名的“书法明星学校”。在教学理念上,朱先生始终坚持“教人以道,授人以渔”的思想,注重学生学习能力的培养。使学生在学习书法技巧的同时谙熟书理,做到举一反三。他倡导学习二王八家、注重书品人品。即柳公权所谓“心正则笔正”。鼓励学生追求“书以人传”而非“人以书传”,将书法教学与学生的品德、学业紧密联系在一起。的确,书法永远不会脱离人的品性而成为纯粹的特长教育,每一件作品里都彰显着“人”的因素,清人刘熙载在《书概》里说:“书者,如也。如其学、如其才、如其志,总之曰如其人而已。” 三十余年的书法教学,先生硕果累累,桃李满园,门生遍布全国各地,颇为世人所瞩目,广为社会所赞赏。许多毕业生因长于书法而得到单位的赏识和重用。有的还走向了专业书法家的道路。不少学生成为了省、市级实力派书家或协会的骨干,还有不少学生从事了书法教育和培训工作。  “书如其人”。就书法来讲,乃是书写者心迹的外化。字之异,在乎气格之高下,思致之浅深。朱崇昌先生性情温和,温文尔雅,为人忠厚淳朴,不激不厉,和善真诚。他追慕古代文人闲适、恬静、富有书卷气的生活情态,待人接物,和气中透出真实,悦颜中多有雅量,谦虚中蕴含睿智,有着独特的人格魅力,他的书法形象亦是如此。朱先生的书法,从欧、赵入手,转益多师,上涉魏晋秦汉,下及两宋明清,而犹以二王,黄庭坚,米芾用功最勤。其融会贯通,如蜜蜂采蜜,广收博采,取精用弘,铸成自家面貌。其所涉之广,用功之勤,几近于贪婪,他学习古帖,遗貌取神,不泥于表象。正如清人梁同书《频罗庵书画跋》的一段话:“古人临帖但师其意,未尝刻舟求剑也。”董其昌在《画禅室随笔》中谓:“临帖如骤遇异人,不必相其耳目、手足、头面,而当观其举止、笑语、精神流露处。庄子所谓目击而道存者也。”从朱先生的作品中,既能看到二王嫡脉的流宕俊逸,又能体味到颜鲁公的宽博厚重,米南宫的沉着痛快,然而似而不是,他写的只是自己,这种高层次的取法可谓得香光旨奥。  朱崇昌先生兼涉诸体,真、草、隶、篆皆所用功,尤以行书见长。其楷书取法于魏碑和唐楷,运笔沉雄朴茂,结体疏密得宜;其草书多与行书结合,透露出章草的气息,结体圆润、流畅;其篆隶,更是各具特点,于法度中自出新意。特别是他的行书,以二王为体,黄米为用,又融铸汉魏碑刻之朴厚丰茂,形成清丽中寓醇厚、流宕中见俊逸之独特风格。其书典雅韵致,不作光怪陆离之夸张变形,无献媚邀宠之技法卖弄,落落大方,写胸中磊磊坦荡之气。傅青主谓:“书无奇巧,只有正拙。”朱先生可谓深得其中三味。巧为妙道,亦为末道,不足贵也。他的线条,时飘渺简远,散淡有山林之气,时沉厚雄壮,重若崩云,耿耿有济事之情;他的结体,平而见奇,似奇反正,疏密相宜,疏处可走马而不嫌其疏,密处难容针而不嫌其密;他的章法,浑然天成,而神完气足,米南宫云:“气足我自足”。其作品善于取势,故能姿态摇曳,生动传神。东坡论文说:“常行于所当行,止于不可不止,”移之论书亦是同理,盖文气如书势也。蔡邕说:“势来不可止,势去不可遏。”看朱先生行书作品,于我们对“势”之理解多有启发。 朱崇昌先生春秋正富,于书法年龄恰在壮年,一定会创作出更多精彩的作品。行文至此,脑海中浮现出朱先生的音容笑貌,似又见他挥笔写出动人的鲜活线条,书写他的执着与从容,书写他洒脱、充实的人生。 (王晓家 山东省艺术研究所所长、研究员、山东省艺术品鉴定委员会专家、中国王羲之研究会副主席兼秘书长、山东省民族文化学会会长) (责任编辑:文正) |