|

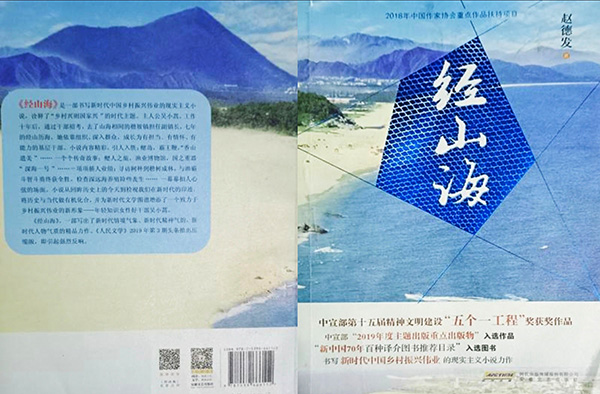

新时代的中国日新月异,蒸蒸日上。记录历史,讴歌时代,是中国作家的时代担当和历史使命。作家赵德发,以儒家的济世情怀,哲学家的冷静,史学家的视野,诗人的艺术语言,励精图治,精心打造,历时一年,完成了“五个一工程”奖获奖作品《经山海》。小说《经山海》,一部中国新时代的精品力作,是文学作品,也是历史断代史。作品博大精深,不能一一展现它的宏伟和匠心,仅就个人感受,谈点感悟,抛砖引玉,与大家一起探讨学习。 一,以史学家的使命和担当,审视时代和社会。 孔子有《论语》和《春秋》传世,《史记》和《资治通鉴》是历史专著也是文学巨著,中国文人历来讲究“文以载道”,主张“天下兴亡,匹夫有责”,背负“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的济世情怀。当代作家赵德发就是这优秀群体中的一员。 (一)草根经历,结下了与人民群众尤其是与农民的鱼水深情。 从沂蒙山区一个14岁辍学的懵懂山村少年到德高望重的当代著名作家,赵德发是如何蜕茧成蝶的?从山岭到海洋,800多万个音符到底诉说着什么? 赵德发,1955年生,山东省莒南县人。曾当过教师、机关干部,1988-1990年在山东大学中文系作家班学习,中国作家协会全委会委员、山东省作家协会原副主席。可以说,赵德发出身草根,一路坎坷,在大风大浪中历练成长,完成了人生逆袭。赵德发的成长经历,感人,励志,催人奋发。 赵德发生在农村,对中国农村半个多世纪的变化有切身感受。跨世纪前后写了长篇小说“农民三部曲”《缱绻与决绝》、《君子梦》、《青烟或白雾》等作品,2019年又有《经山海》问世。在创作《经山海》的前前后后,他到许多地方采访,从沂蒙山区到黄海之滨,可谓经山历海,风餐露宿,风尘仆仆。他庆幸自己生在这个时代,能够亲历脱贫攻坚这一壮举,见证中国历史上的辉煌一页。 “饥饿、贫穷、疾病,是我回望童年时挥之不去的三块阴影。”赵德发如是说。我也是农民家庭出身,和赵德发一个村子,两家距离二三百米。赵德发比我大15岁,他的父辈与同辈们经历的贫穷和饥饿是一生挥之不去的梦魇。这最初的人生经历,深深地烙印在赵德发的心里,是苦难,也是宝贵的精神财富。以后的人生,无论是当农民,还是做乡村教师,机关干部,作家,赵德发对饥饿和贫困的早期记忆,使他永远割舍不下对农民的情节,对农村的关注。他的父亲赵洪都,是我们庄的党支部书记,一生清廉,威望很高。按照庄邻习俗,我喊赵洪都大爷。赵大爷结婚时穿的唯一一件新衣是借来的褂子,三天后又还给了人家。赵德发家里兄弟姊妹五个。身为长子,赵德发14岁就辍学帮父母干活。他喜欢音乐,却连三毛六分钱的笛子也买不起,只好用柳树枝剥皮画孔,自制了一支“实心笛子”吹奏。我们老家那时更简单的乐器是截取一二寸长的杨柳树枝,把枝干抽走,只留下树皮,一个可以吹奏的乐器“哨”就完工了。吹起来腔调五花八门,但却是那个年代,我们老家的孩子们的一个重要娱乐项目。 14岁辍学的赵德发,痛苦,迷茫,心有不甘,又无可奈何。那时他还并不知道马斯洛的需要层次论,但人生来本能的求生欲望,支撑着他,顽强地与命运抗争。他喜欢读书,能搜集到的图书,决不放过,尤其是姥娘家的两只破酒篓里的上百本藏书,完成了他的文学启蒙。物质的贫穷并没有限制赵德发对精神食粮的追求。宋家沟,这个偏僻的沂蒙小村庄,民淳纯朴,路不拾遗。儿时的赵德发,与父辈和同辈们,一起日出而作,日入而息。地瓜干,地瓜叶,地瓜粥,地瓜煎饼,是宋家沟的主食。腌咸菜是主要下饭菜。栗子树下一口老井,苦涩,浑浊——也有人到河里挑水吃。 17岁那年赵德发考上师范,在莒南县城学习,才第一次发现春天是美好的,因为以前每到春天家里就缺粮,母亲就愁眉苦脸,让他觉得春天是个可怕的季节。春荒,就吃野菜,吃榆树叶子。吃糠咽菜,是当时家家户户的常景。庆幸的是,赵德发有一位淳朴善良、勤劳能干、知书达理的母亲。母亲绞尽脑汁,千方百计让全家人吃上饭。那些日子艰难困苦,充满苦涩的回忆,但由于母性光辉的沐浴,残留下一点点温馨。这份经历,深深影响了赵德发。简朴,不奢华,无论是什么时候,什么地点。赵德发说:“我与土地血肉相连,我与乡亲们休戚与共。”

高中时,赵德发邀请我们村子宋家沟村的和他对象杜鹃老家沈保村的在莒南一中读书的学生到家里吃饭。满满一大桌子菜,令我们眼花缭乱。我们不知道的是,赵德发为了准备这桌菜,省吃俭用了一个月。我与赵德发的表弟宋国方是发小,谈起此事时,他说,表哥生活简朴,现在盛名在外,依然只求衣遮体饭果腹即可。这话,我信。就是小说《经山海》被改变成电视剧《经山历海》在央视热播后,采访赵德发,他依然一口浓浓的莒南腔,相沟话。骨子里,赵德发认同自己是个农民。 (二)以史学家的冷静客观,审视时代和社会,不回避,不逃避,不放弃。 赵德发在小说《经山海》后记里说,他“决定用‘历史上的今天’结构小说”,也就是说,他是用历史笔法在写《经山海》,把《经山海》写成了一部新时代的断代史。 纯粹的小说创作,把文学性放在第一位,而历史则是把真实性放在首位的。那就要求作者搜集材料要全面真实,所写的人和事要经得起时间的检验。从赵德发创作的作品看,他做到了,尤其是这部《经山海》。下面,我们就走进这部小说,与作家一起重新温习一下小说里的人和事。 在小说《经山海》中,我们可以看到以吴小蒿为代表的基层干部,深入群众,担当作为,也可以看到基层复杂的局面,人性的弱点和丑陋。对此,作家直面书写,不溢美,不掩饰。 吴小蒿第一次到鳃岛去,想上渔船,她刚要迈腿,船上的一位中年汉子突然向她一指:“胡闹!”吴小蒿愣住,急忙收腿。万玉风对她说:“打鱼有打鱼的规矩,女人不能上船。”这是渔村的陋习,赵德发并没有回避。 吴小蒿在政协感受到的大家混天了日,顶头上司政协文史办主任褚主任喝茶吹牛,不作为。作家通过主人公的感受,把十八大以前政府机关普遍存在的人浮于事,不作为,真实地呈现在读者面前。 吴小蒿因为无意中给区长开了下车门,就“犯了一个大错误”,坏了官场规矩,犯了大忌。作家写到:这时,下车后的周斌书记一边往这边跑,一边向她小声呵斥:“吴小蒿,你干什么?”这种官场陋习,作家没有回避。 游客乱涂乱画,每年都有私自上霸王鞭拍照或者捡牡蛎而不小心落水伤亡的。小说中把国民素质不高在旅游中的表现展现在大家面前。对于国人喜欢在旅游景区的种种不文明表现,不用多说,相信大家都身有体会,深恶痛绝。 姚疃村发生鞭炮爆炸,死了两个人,楷坡镇政府一班人竟然集体研究怎么把事件压下来,不让上级知道。

石屋村的“值班羊”,并不仅仅在石屋村存在。“值班羊”,三个字,触目惊心,字字雷霆万钧,把当时普遍存在的大吃大喝现象赤裸裸地暴露出来了。 小说中的吴斌书记作为一位乡镇党委书记,肩负着为官一任造福一方的重任,身为秘书出身的他却喜欢用写材料折磨人,把形式主义和官僚主义发挥得淋漓尽致。明知镇长贺成收和黑恶势力有染,却冷眼旁观,明哲保身。这哪里像一位党员干部?老百姓要这样的昏官庸官有什么用? 民政所所长袁笑笑(袁海波)整天满嘴黄段子,关键是大家不但不制止不反对,还动不动让他来一段开胃。机关里充斥着这些烂七八糟的东西,这样的人把持着基层政权,老百姓怎么看?党的威信和形象被糟蹋得成什么样子?他把民政所当成自家小菜院,肆意妄为。像西施滩的老常这样的困难群众,在他眼里一文不值,就是他作威作福的靶子。 西施滩的困难群众老常,如果不是实在过不下去了,他能大年初一到镇政府“闹事”?作家写到:老汉说:“我就要吃政府的饺子!我吃不上低保,包不起饺子,不到这里吃到哪里吃?”老常是“刁民”吗?在袁笑笑那种人看来是,但在作家看来不是,在女主人公看来不是,在我看来也不是。果然,吴小蒿端给老常一盘饺子,老常就不“闹事”了,他自己只舍得吃半盘,剩下的半盘要提回家给家人吃。这一章节,作家冷静叙述,甚至议论也没有,但却把个别乡镇干部的丑恶行径暴露在光天化日之下。与吴小蒿相比,他们的灵魂该下地狱。 就是这个袁笑笑,后来还被提拔为镇党委委员。他还没满足胃口,嫌管的事少,权力小了,自我调侃是“光腚委员”。这样的人,谁提拔的?怎么把的关?幸亏他后来被双规了,否则,这样的人位置越高,危害越大。 作家写到:“吴小蒿不相信,一个村子,竟然连垃圾箱都买不起?仔细问问,还真是没钱。有的村,在20世纪90年代靠贷款上缴‘三提五统’,至今在银行还有几十万贷款,连利息都还不起。”多残酷的现实!这也是中央为什么要搞乡村振兴,要精准扶贫。 北京万成旅游开发公司的顾总想在楷坡镇借开发的名义跑马圈地。当年全民招商,一些地方政府为了完成上级的招商任务,不顾实际情况,乱给政策,乱许承诺,至于项目落地后,当地能受益多少,老百姓能否得到实惠,一概置之度外。作家没有回避这个问题,对吴小蒿和周斌在这件事的冲突和矛盾也如实描写。 作家写到:“神佑集团的二道河子也在,头上的两道疤痕在阳光下闪闪发亮。站在他身边的几个大汉,都纹了身。”这就是黑恶势力的出场。 下面几句更能体现黑恶势力的嚣张。

二道河子冷笑:“你他妈是烧香找错了神!她能代表政府?” 吴小蒿瞪眼道:“你说,我怎么不能代表政府?” 二道河子向楷坡方向一指:“贺老大才能代表政府!” “贺老大”,三个字淋漓尽致地把贺成收在楷坡镇呼风唤雨、独霸一方的嚣张和蛮横暴露无遗。党政一把手称“老大”、“老板”在十八大前蔚然成风,司空见惯。作家惜墨如金,却妙笔传神。 作家深入田间地头,走进渔村码头,掌握了大量第一手资料,写的是小说,也是真实的历史,今天的历史。 (三)强烈的历史使命,忧国忧民的担当。 赵德发的小说充分彰显了一个作家对历史的思考,对社会的关注,对民众的深厚情感,满满正能量。 群众生活的到底怎么样?他们的原生态生活怎样?他们有什么样的诉求?有什么愿望?赵德发带着我们楷坡镇一游,用黄土地般朴实无华的语言,告诉了读者。 小蒿说:“我也下去看看。” 踩着一架铁梯,闻着浓浓的腥臭味儿,吴小蒿来到舱内。里面空间逼仄,仅容他们三人,且要低头弓腰。李言密用随身携带的手电照明,让她看到了里面的结构:三面三个又窄又短的铺位,向外的一面都有护栏。 这是吴小蒿第一次到鳃岛看到的渔船情景。她不仅感叹,“渔民真是苦呀!”接下来,作家写到—— 贺成收说:“苦不可怕,险才可怕呢。”他拍拍面前的舱壁,“‘一寸三分阴阳板,隔壁就是闯王村。’这是老辈人传下的话。过去,鳃岛死了多少渔民呀,那都是一条条壮汉!唉……” 不动声色中,作家让我们了解了渔民的艰难。 赵德发写到----- 钱湾渔港有个最厉害的渔霸,东北人,外号“二道河子”,头顶有两道伤疤。他一跺脚,码头直哆嗦。他想要哪一船鱼,船老大就得卖给他,还必须降低价钱。 渔民生活本来就难,渔霸的存在,进一步压榨了渔民的生存空间。更可怕的是,当地警方对“二道河子”之流渔霸的纵容包庇,更是寒了渔民的心。 吴小蒿晚饭后想到挂心橛看看,发现两座庄户楼,楼里竟然养牛?第二天晚上,她去看望晶晶,“走进三座庄户楼所在的院子,她才发现这里真是庄户人居住的地方。楼前楼后,全都堆放着农具、家具甚至柴火之类。在一个楼梯口旁边,火光闪闪,烟气燎绕 ,竟然有两个妇女在那里支起鏊子烙煎饼。”这不是当年不顾实际,逼农民上楼的真实写照吗?多少心酸,多少无奈! 西施滩的老常,十几年前不堪乡镇年年收提留,一气之下,远走东北。现在不收提留,国家还发种粮补贴,老常因为户口问题,穷困潦倒,老伴有肺心病十几年,常年卧床,大年初一连饺子都吃不上。袁笑笑之流把他看成“刁民”。吴小蒿却把老袁当亲人,大年初一那一天,不仅制止了袁笑笑对老常的推搡,还盛饺子让老常吃,看老常腿脚不灵便,还用车亲自把他送回家。在老常家,掏出钱包,把三张钱中两张送给老常,让他给老伴买补品。了解老常家实际情况后,又积极协调,帮老常解决了户口问题和低保问题。吴小蒿的一言一行,践行着一个基层党员干部急群众所急,想群众所想,全心全意为人民服务的庄严承诺,寄托着作家的深情厚谊与人文关怀。 西施滩群众听说要在那里搞开发,连夜盖屋,建大棚,挖池子,想多得补偿。书记把这个烫手的山芋交给吴小蒿处理。 作家写到:“韩玉振建议,到村里找高音喇叭讲一讲。吴小蒿马上摇头:“不行,离群众那么远,你再怎么讲,还不是随风飘散?咱们面对面做工作去。” 简短一个对话,体现了吴小蒿对人民群众的深厚感情。 作家接着写:缺齿汉子说:“不建了?别哄人了。你们这些当官的,说话没法信。” 吴小蒿心中一凉。干部说话,群众不信,这是多么严重、多么可怕的一件事情!怎么会有这种情况呢?她意识到,只有真诚、坦率,才能与这些人沟通,让他们相信。 这里看似波澜不惊,寥寥数语,却暗含惊涛骇浪,同时写出了吴小蒿对群众的深情,勤政爱民的光辉形象,也表现了作家的直面现实的勇气,寄托了作家对时代的审视与思考。新时代,群众工作怎么做?干群关系怎么理顺?有思考,有探索。 魏家泉村的暴力拆迁,差点酿成重大事故。“挖掘机继续前进,村民又点燃一些烟花弹往这边射。干部堆里有人大叫:“炸伤人啦!炸伤人啦!”“女人声音更高:“我不明白!不明白!俺在庄里住得好好的,你为什么要拆俺的屋?你伤天害理!你全家不得好死!” 作家不回避干群对立与冲突,给我们警示与思考。接下来,吴小蒿的出场,终于用真诚和善意感化了当事人,化解了矛盾,解决了难题。这说明,群众工作不能简单粗暴,要沉下心来,用诚心和耐心,慢慢化解老百姓的心结。这是吴小蒿的实践,也是作家的探索和思考。 小说中吴小蒿发掘整理鼓乐《斤求两》,并申遗成功,是带领群众在精神文明方面的追求。楷坡春晚和祭海节更是把人民群众的精神追求推向高潮。把精神文明建设提高国家战略层面,是十八大后的又一个亮点。吴小蒿自觉忠实地践行党的路线方针政策。 支持和鼓励“败家的娘们”直播卖货,拓展农民渔民的生存空间。与时俱进,才能再创辉煌。 深海一号的出现,表明作家深切关注民生,把老百姓的未来发展,有前瞻性地思考和探索。作家把历史学家的严谨,哲学家的思维,文学家的想象,融为一体,为我们展现了一部恢弘巨制。 二,赵德发的小说《经山海》,成功塑造了吴小蒿“这一个”典型环境中的典型人物。 小说中吴小蒿是一位八0后,主要活动环境是黄海之滨的一个半农半渔的小镇楷坡镇,主要活动是她在楷坡镇当副镇长期间发生的故事。时代背景正值十八大后当代中国进入了全面建设小康社会的关键时期和深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。这是故事的大背景。无疑,这是一部主旋律作品,但作家赵德发并没有把作品简单化公式化处理,作为一位成名已久的资深作家,他深知,主题先行是文学的大忌。说到底,一部文学作品艺术价值高低是要看它是否创作出了典型性的人物。这一点,小说《经山海》做到了。

(一)炉火纯青的艺术语言。 大道至简。文学艺术的最好境界是,语言艺术的运用如行云流水,自然而然,巧夺天工。作者看似没有运用什么创作技巧,实则随意挥洒,妙手生花,点豆成兵。 她用手抄起脸上被海风刮得凌乱飞舞的头发,在额头之上捂住,转过身大声问道。 这一句看似平淡无奇,却自然流露了吴小蒿女性天生的爱美之心。头发“凌乱飞舞”说明海风很大。“转过脸大声问到”,细节真实,因为在海岛上风大浪高,不大声说话听不到,也体现了吴小蒿对贺成收的尊重。 面对镇长举过来的酒杯,吴小蒿只好端起自己的与他的一碰,轻抿一口。贺成收举着酒杯,指着她说:“别酸梅假醋好不好?我敬的酒你敢不喝?” “只好”表明吴小蒿的无奈,“轻抿一口”既写出吴小蒿的无奈之举,也与她一个文人身份相符。 一个“指”字,把贺成收指手画脚,颐气指使,独霸一方的“痞性”尽显。“别酸梅假醋好不好?我敬的酒你敢不喝?”这句话,更是写出了贺成收的霸道和匪性。一个在地方一言九鼎、呼风唤雨的形象就呈现出来。 “她伸手欲摸,想仔细考察,”这一句,把吴小蒿的天真,好奇,历史系毕业的教育背景表现得一览无余。男女有别,又是上下级关系,大庭广众之下,怎能伸手去摸别人的下巴? 这时,下车后的周斌书记一边往这边跑,一边向她小声呵斥:“吴小蒿,你干什么?” 短短一句话,就把周斌书记在上级面前的殷勤恭敬,在下级面前的居高临下写活了。“跑”字生动形象,“呵斥”准确贴切。“小声”说明周斌害怕被上司听到,一个官场老油条的形象跃然纸上。 “谁家没个县长?”一句话就把吴小蒿的丈夫由浩亮的官二代的骄横写绝了。 由浩亮从卧室里出来,眯细眼缝儿将嘴一歪:“点点,你妈下乡才一个星期,就成了野女人喽。” 这句话中的“眯”“歪”“野”三个字,把由浩亮的无赖嘴脸,对吴小蒿的蔑视,活灵活现地体现出来了。 她心里蹦出了一个词儿:造福一方。一个“蹦”字,准确生动地写出了吴小蒿已经融入她工作的楷坡镇,她的一言一行,她的内心深处,已经和人民群众甘苦与共,水乳相融。为当地群众服务,为老百姓脱贫致富,已经成为她的使命和自觉行动,不再是工作和任务。 写作技巧已经不再是赵德发创作时考虑的问题。赵德发在这部小说《后记》中写道:“有朋友说,没想到长篇小说能这样写。我说,笔随心走,墨与情谐,这是创作的金科玉律。”文至此,作者就达到了创作的最高境界。 (二)血肉丰满的吴小蒿。 一部伟大的作品离不开优美的语言艺术,但一部作品之所以伟大,更重要的是,它创造了典型环境中的典型人物。 小说《经山海》是一部书写新时代中国乡村振兴伟业的现实主义小说,诠释了“乡村兴则国家兴”的时代主题。主人公吴小蒿,工作十年后,通过干部招考,去了山海相间的楷坡镇担任副镇长,七年的经山历海,她依靠组织、深入群众,成长为有担当、有情怀、有能力的基层干部。小说内容精彩,引人入胜:鳃岛,霸王鞭,“香山遗美”……小说从回眸历史上的今天到检视我们在新时代的印迹,将历史与当代有机结合,并为新时代文学图谱增添了一个致力于乡村振兴伟业的新形象——扎根基层,真抓实干,担当作为,无私奉献,又有些许小资情调和一般小人物的喜怒哀乐的普通女干部吴小蒿。 赵德发在《后记》中写到:吴小蒿“这位体重不足百斤的小女人,可怜,可爱,可敬。她的经历与命运,让我牵肠挂肚。在长达一年的写作过程中,我的心思全在她的身上,甚至为她哭过几回。” 吴小蒿可敬可爱。她放弃了机关工作,招考到一个偏远乡镇楷坡镇当副镇长。在这里,她书写了一个个传奇故事:鳃人之旅,渔业博物馆,历险拆迁现场,国之重器“深海一号”……创造了一项项骄人业绩;寻访树种到楷树成林,与渔霸斗智斗勇终获全胜,检查深远海养殖险些丧生……一幕幕扣人心弦的场面。 吴小蒿没有私心杂念,担当作为。姚疃村的爆炸事件,书记说“这件事,你必须负全部责任!”她立即说,“对,我负全部责任,你处分我吧”。对于爆炸后,大家不是及时上报,而是千方百计掩盖真相,息事宁人,她感到震惊。几年后,她还是勇敢地向上级组织坦诚真相,请求处分。 当大年初一老常到镇政府要饺子吃,袁笑笑和两个小伙子往外推他时,吴小蒿及时制止,给了老常一盘饺子。袁笑笑耻笑老常时,吴小蒿“对他怒目直视”。几句话,对待人民群众的态度鲜明地展现在读者面前。 吴小蒿情系人民群众,工作深入,不浮在面上。我们接着说吴小蒿处理“老常事件”的后续。饺子给了,她并没有立即回屋吃饭,也没有马上记下来自己的“英雄壮举”,而是继续关注事态发展。当她发现老常是个瘸子,一瘸一拐走回去有四公里时,立即开车送老常回家。在路上,详细了解老常家的情况,回来后各方协调,很快解决了老常的户口和低保问题。 魏家泉村拆迁,成了烫手山芋。当书记把这个艰巨任务交给吴小蒿时,她没有退缩,迎难而上。她深入群众,耐心做说服工作,却被恶作剧的于守山老婆用蛇皮吓昏了。 对于打着领导旗号下来跑马圈地的顾总,吴小蒿不卑不亢。她据理力争,宁可谈崩,也绝不让群众利益受损失。那个顾总急眼了,说,“我想问问你们支区长,为什么会让你这样的人负责招商!” 吴小蒿无疑是新时代的一个正面典型,但赵德发并没有把她写成超人,而是把她当成我们身边的一个普通人,真实客观地再现了一个普通乡镇干部的工作生活和喜怒哀乐。吴小蒿,名小蒿,小小蒿草或蒿子,寓意女主人公出身卑微,身份不高,却如蒿草般顽强坚韧,生命力旺盛,点燃一片绿色。 吴小蒿也有软弱和犹豫,她和三个男人爱恨纠葛。 吴小蒿出生在偏远村庄吴家庄,父母是普普通通的农民,家有“五朵金花”。“父亲极度郁闷,给孩子起名为小草、小蒿、小莲、小蓬、小艾,一看她们就来气,经常骂骂咧咧,或者一脚踢出老远,或者提着胳膊甩到一边。”生在这样的家庭,吴小蒿卑微,倔强,也有深深的自卑。 “因为出身卑微,当年考进县一中,她对由浩亮虽然没有好感,但听说他是由县长的大公子,就不由得高看他一眼。”这是上高中时的吴小蒿。 作者继续写到:“看看由家的人,只穿毛衣,像是生活在春天里。由浩亮让她脱掉外衣,她羞红了脸坚决不肯,因为她的棉桥里面是一件破旧的化纤毛衣,严重起球,暴露在外面太丢人了。”看吧,吴小蒿也有虚荣心和对权势财富的羡慕和向往。 吴小蒿考上了山东大学,却没钱上。由浩亮送来“一捆百元票子”,吴小蒿犹豫不决。当三个妹妹戏言“俺有二姐夫了”时,作者写到:“吴小蒿没好气地说:“滚一边去!咱爹把我卖了!”但她知道,家里穷得叮当响,如果不要由浩亮的钱,是没有办法筹齐学费的。”人穷志短,马瘦毛长,吴小蒿做了人生第一次妥协,从而埋葬了自己的爱情,开始了不幸的婚姻。 上大学时,由浩亮揪着吴小蒿不放,和她同居,威胁她不准和男同学产生感情。吴小蒿对学兄刘经济产生了好感,作者写到: “那是1998年的春天,是吴小蒿二十岁的春天,她平生感觉最美的春天。她和刘经济经常在那个树林里对坐,交谈,谈听的课,谈读的书,谈历史,谈当今,有时候一直谈到晚上。新鲜的见解,伴着星光的闪耀而闪耀;萌发的感情,随着草木的生长而生长。有几次快到宿舍关灯的时间了,刘经济将她送到女生楼下。她回头看看,刘经济的眼睛反映着灯光熠熠闪亮,她有一种扑向他的冲动。但是,她不敢,她知道自己不配。”多美的感情,多美的文字,但吴小蒿畏惧由浩亮的淫威,只好暂时放下这段感情。多年以后,两人重逢,在吴小蒿看来,“刘经济穿一件苍青色高级风衣带领他们一边走一边介绍,风度翩翩,让吴小蒿都看迷了。”她想,“他的私人生活是怎样的?到底有没有老婆?吴小蒿走神了。”尽管吴小蒿又春心萌动,无奈物是人非,“吴小蒿觉得眼泪要往外涌,但还是努力忍住”。这是一段真挚美好的爱情,也是吴小蒿的初恋,可惜,造化弄人,只在吴小蒿的人生中留下一段美好回忆。作家这样处理,不但没有矮化女主人公,反而使人物形象更加真实,丰满。 吴小蒿的多愁善感还体现在和镇长贺成收的爱恨纠葛。大庭广众之下,她想伸手去摸贺成收的下巴,处于好奇,也有情不自禁的好感。 “忧然间,鳃岛上忽有一个强壮的身影跃下,箭一般直插海中,入水后矫健潜游。那是贺成收。他年轻时肯定这么做过,因为他是鲍人后代,近乎两栖生物。但她马上又为自己的想象感到羞愧。怎么想到他了?我想他干吗?”这一段描写,说明吴小蒿已经不由自主地对贺成收产生好感。 吴小蒿在沙发上坐下。贺成收端起一个紫砂壶,倒一杯茶给她,而后坐到沙发的另一头看着她微笑,笑容里带着暧昧的意味。 吴小蒿觉得紧张,但又不好马上告辞,就喝一口茶,向贺成收甩出一个足以转移他注意力的话题:“镇长,你跟慕总的关系,能向我讲一讲吗?” 这里的描写,表明吴小蒿正视她和贺成收的情感纠葛,妥善处理。 “什么?贺镇长?不可能吧?”吴小蒿顾不得身边还有房书记等人,高声大叫。房宗岳也是万分吃惊,瞪大眼睛看着吴小蒿。 这是吴小蒿对贺成收的真情流露。和贺成收的遗体告别后,“吴小蒿在船上恍恍惚惚,回想与贺成收交往的一幕幕,心中有万千滋味。” 作者用大段文字描写了吴小蒿对贺成收的复杂情感,真实再现了立体的,血肉丰满的,活生生的女主人公。我们细细品味—— 吴小蒿慢慢游动,心想,老贺是在那个地方走到生命尽头的呢? 她探出头,看清楚防鲨网上的一串浮标,就向那里游去。此时海水半明半暗,蓝莹莹的。突然,她感觉额头一疼,似乎被人弹了一下、面前出现一个伟岸的身影,没戴潜水设备,矫健游走。 老贺! 然而,那个影子转瞬不见了。吴小蒿明白,这是自己的幻觉。望着前方,让滚透的眼泪汹涌奔流,融入海中…… 吴小蒿和由浩亮的结合,是她人生的梦魇。由浩亮高中时就对对吴小蒿死缠烂打。吴小蒿上大学时就强迫她同居。结婚后,屡屡家暴。我们看看作者的几处描写: “我的老婆,你也敢搞?”原来是由浩亮来了。 由浩亮又拳去打吴小蒿:“老子供你念书,你倒在这里勾搭男人!” 吴小蒿心中的火气更盛。这个由眼珠,他就是没眼珠,“官二代”的毛病一直没有去除。婚后这么多年,在岳父岳母面前他都是一副趾高气扬的姿态,从没叫过一声“爹、娘”。 他(由浩亮)一拳捅来,吴小蒿眼冒金花。 吴小蒿想,人来了,走过了二三百万年,但是走着走着,有的人却又成了兽。由眼珠就是一例。 由浩亮说:“事实,谁没有事实?你吴小蒿就干净?我还想残你呢!”说罢,一拳捣在她的脸上。她捂住疼处,倒在沙发上蜷缩成一团。由浩亮蹿过来,摁住她要继续暴打,点点姥姥拼命阻挡:“你要把俺闺女打死呀?!你怎么这么狠心?!”由浩亮这才骂骂咧咧开门走了。 由浩亮却一把拉住她,拉到窗前,用另一只手打开窗户。他将吴小蒿猛地抱起,半个身子送到窗外。吴小蒿的肚子被压迫在窗沿上,隐隐作痛,她看一眼八层楼下面的水泥地面,万分恐惧,万念俱灰。 由浩亮在窗子里压低声音问:“吴小蒿,你死到临头了,到底从我不从?”吴小蒿想,有这么一个恶魔丈夫,真是生不如死!就说:“我不想话了,你把我推下去吧!” 多么触目惊心!多么令人发指!这就是恶魔由浩亮!这就是吴小蒿的家庭生活!但是,虽然有万千委屈,虽然有万千情感纠葛,吴小蒿没有迷失,她掌控自己的感情,放下小我,全身心扑在工作上。诗情画意,少女情怀,只是偶尔闪过的火花,乡镇干部的责任和使命,不容她多想,她也不敢奢望。 作者的这些描写,不但无损吴小蒿的光辉形象,反而让读者觉得我们的主人公“可怜,可爱,可敬”,真实可信,引起共鸣,与她一起哭,一起笑,同呼吸共命运。 赵德发在访谈中说:“塑造吴小蒿这个人物,倾注了我的心血和感情。她没有原型。是我用‘杂取种种人,合成一个’的方法虚构出来的。”吴小蒿不是现实生活中的具体哪一个人,尽管她有这一个那一个乡镇女干部的影子,她是作家艺术在加工后创造的典型艺术形象。小说中楷坡镇,也不是具体的哪一个乡镇,也是作家艺术化后的典型环境。小说《经山海》,成功塑造了典型环境中的典型人物,如史如诗,如歌如诉。 赵德发“经历了农耕时代向工业代信息时代的历史性转变,经历了国家与民族60年来的风风明雨,历史感十分强烈,对当下也一直密切关注”,他“用历史眼光观照,以文学酵母加工”,文坛耕耘40年,出版各类文学作品800万字,奏响了个体与时代相遇时的生命乐章。 小说《经山海》,写出了新时代情境气象和新时代精神气韵,实现了作者写“有历史感的小说”的愿望,为新时代文学画廊里又增添吴小蒿这一个鲜明独特的人物典型。小说改变成电视剧《经山历海》,能在央视一套播出,是对作家和作品的认可。至于电视剧改变后,没能再现原著的厚重和深邃,着实有些遗憾。无疑,小说《经山海》是一部可以写进当代文学史的历史性巨制。 (责任编辑:文正) |